装幀つまみ喰い その2 工事中

― ねぶり箸・まよい箸・さぐり箸

赤瀬川原平〈1937-2014〉

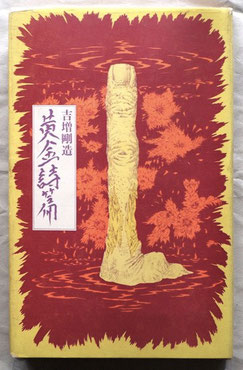

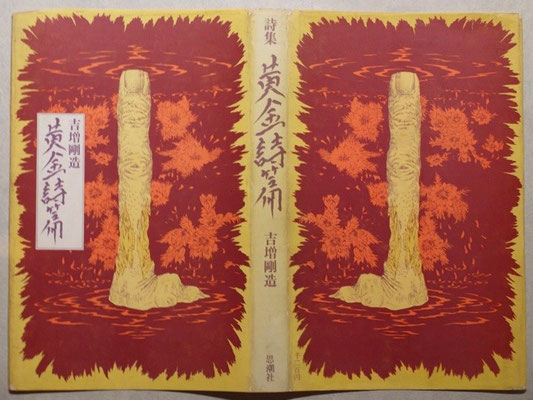

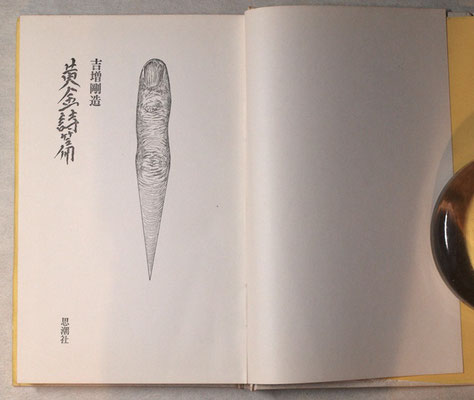

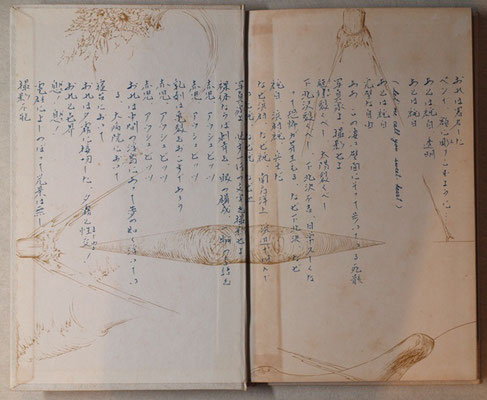

吉増剛造 黄金詩篇 1970.3/1 思潮社

この稀代の快作の装いは既存の装幀家の手には余ると編集者は考えたか。千円札裁判などで世間を騒がせていた前衛美術家 赤瀬川原平を起用したのは見事な判断だった。当時 詩集と言えば地味な装幀が一般だったが、この頃から徐々に斬新な装幀が見られるようになる。しかし、はたしてそんな装幀に耐えられる吉増ほどの力ある詩人がどれほどいるだろうか。

平野甲賀〈1938-2021〉

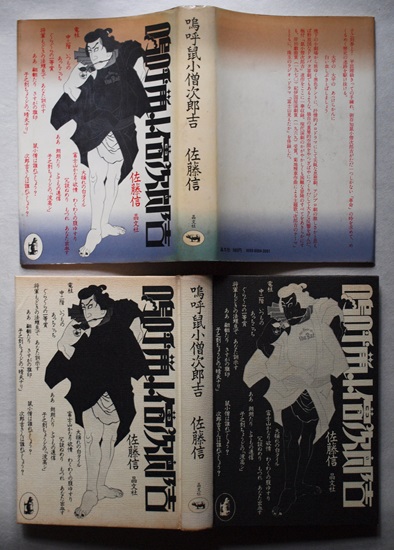

佐藤信 嗚呼鼠小僧治郎吉 1971.10/25 晶文社

唐十郎の紅テントの向こうを張った黒テント(演劇センター68/71)のシナリオ集。平野は60年代半ばから黒テントをはじめそのポスターや舞台美術も手掛けている。また、ながく晶文社のほぼすべてのブックデザインを担った(犀のロゴマークも平野のデザイン)。この本のタイトル文字は平野の自家薬籠中のものだ。

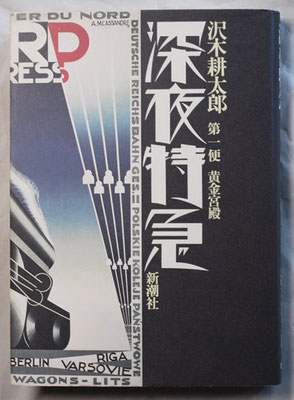

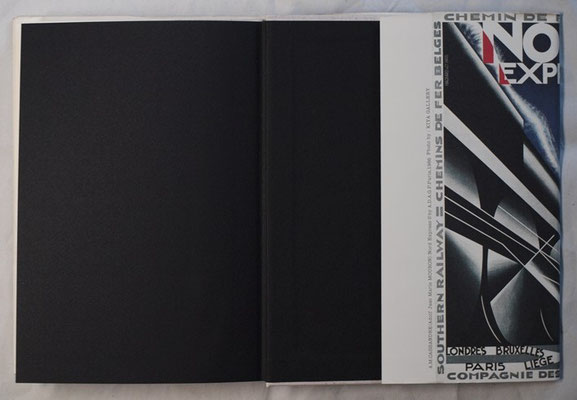

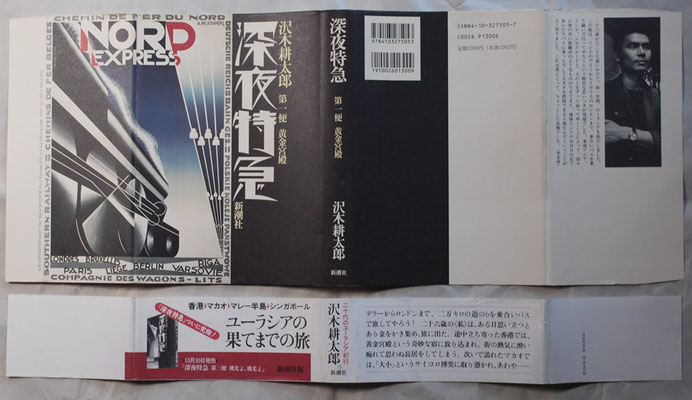

沢木耕太郎 深夜特急(第一便 黄金宮殿) 1986.5/25 新潮社

平野甲賀の代表作というべきしゃれた装幀。

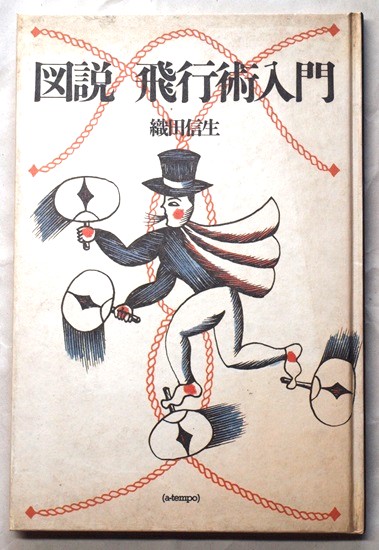

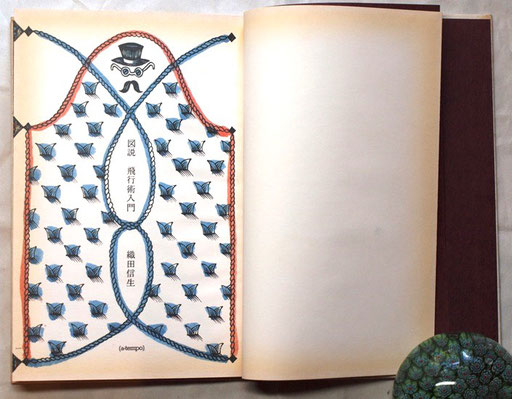

織田信生 図説 飛行術入門 1991.2/12 リブロポート

とぼけた遊び心に溢れた愉快な本だ。本文ページは片面刷りを和綴じ本のように折ったもの。好事家が遊び半分に作ったような雰囲気を醸し出している。

片山健 わたしの遠足日記 1994.4/15 晶文社

片山健の朴訥とした素顔が見られる画文を活かした装幀。

野中ユリ〈1938- 〉

澁澤龍彦集成 1970~ 桃源社

野中ユリが澁澤の著書を装幀したのはこれが最初。(1961年に出版された「黒魔術の手帖」の巻頭には野中がコラージュした‘著者照影’が掲げられているが。) 前年にサド裁判の有罪判決を受け、オカルティックな人物と世間に認識されていた当時の澁澤のイメージを具現化したような装幀だ。

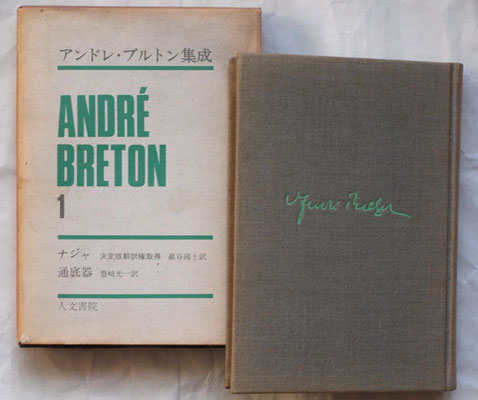

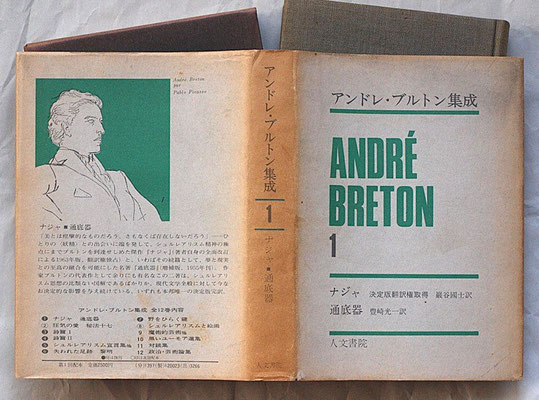

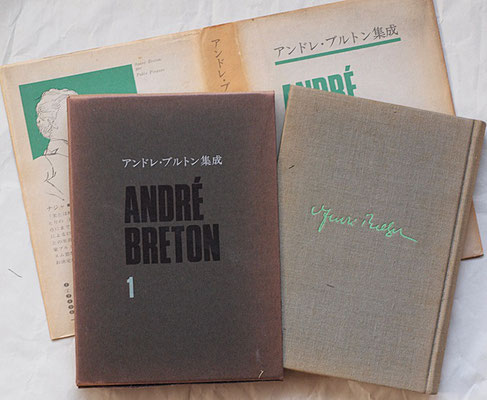

アンドレ・ブルトン集成(第1巻:ナジャ/通底器) 1970.1/15 人文書院

澁澤龍彦 偏愛的作家論 1972.6/10 青土社

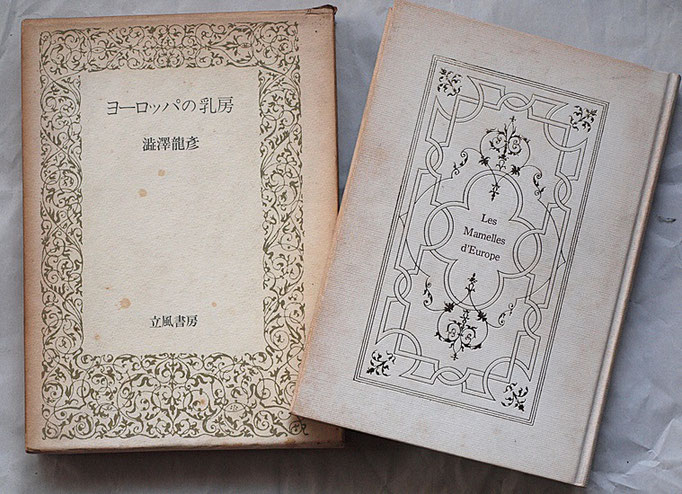

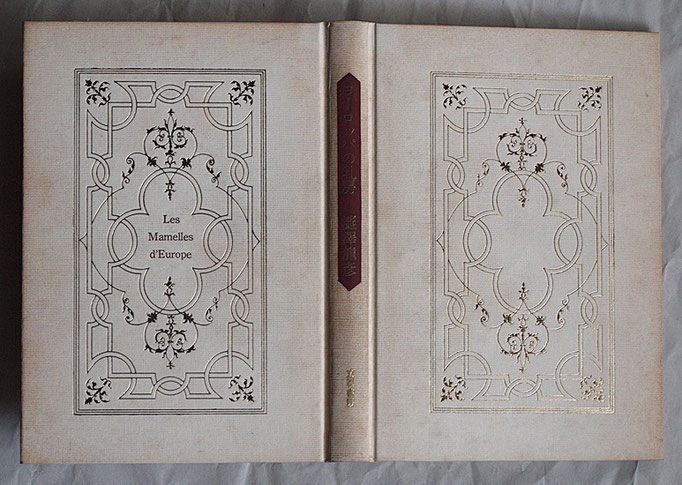

澁澤龍彦 ヨーロッパの乳房 1973.4/15 立風書房

種村季弘 怪物の解剖学 1974.7/20 青土社

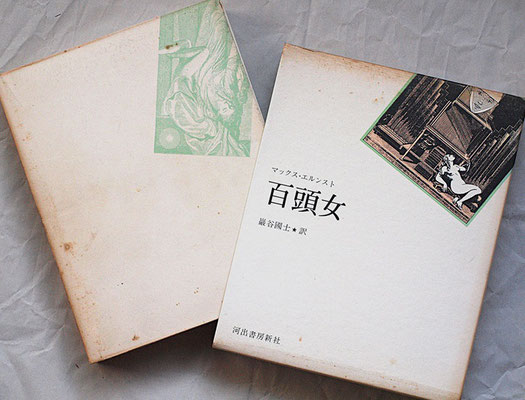

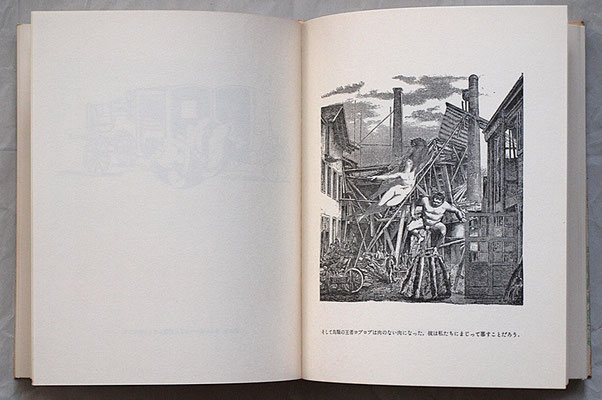

マックス・エルンスト 百頭女 1974.12/25 河出書房新社

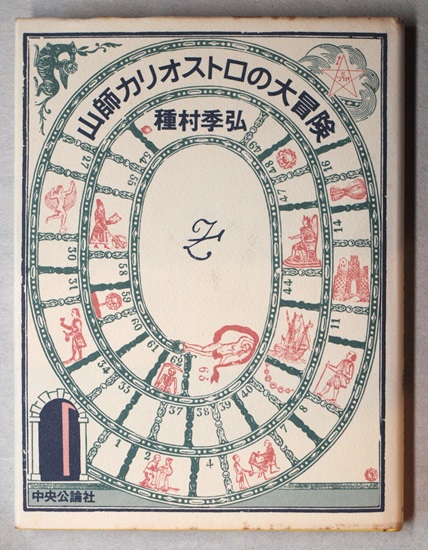

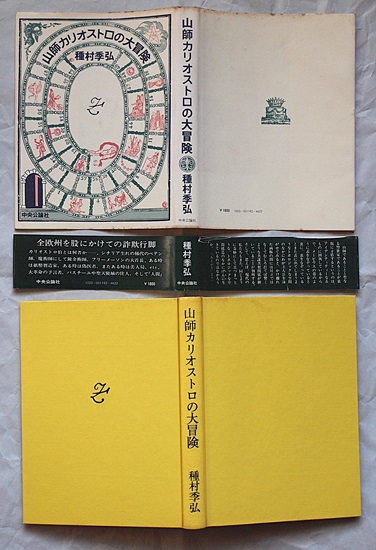

種村季弘 山師カリオストロの大冒険 1978.2 中央公論社

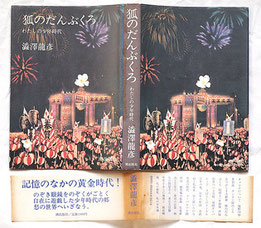

澁澤龍彦 狐のだんぶくろ 1983.11/5 潮出版社

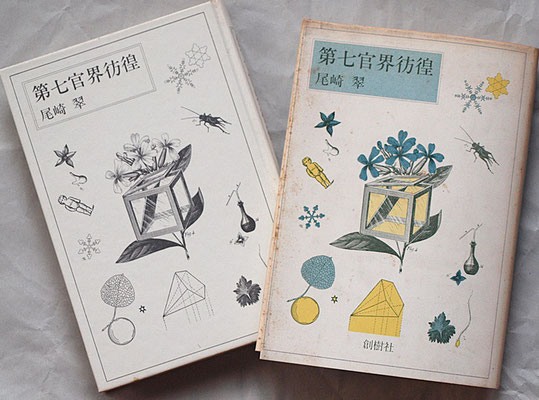

尾崎翠 第七官界彷徨 1980.12/15 創樹社

菊地信義〈1943-2022〉

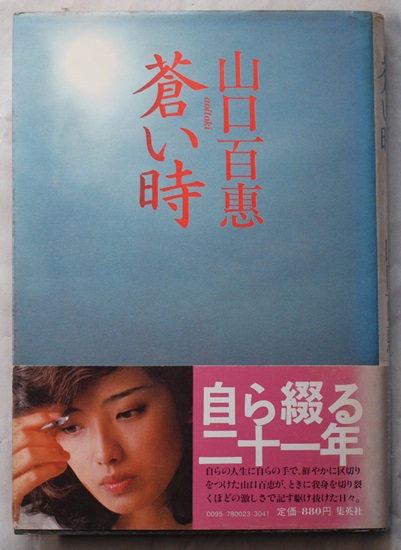

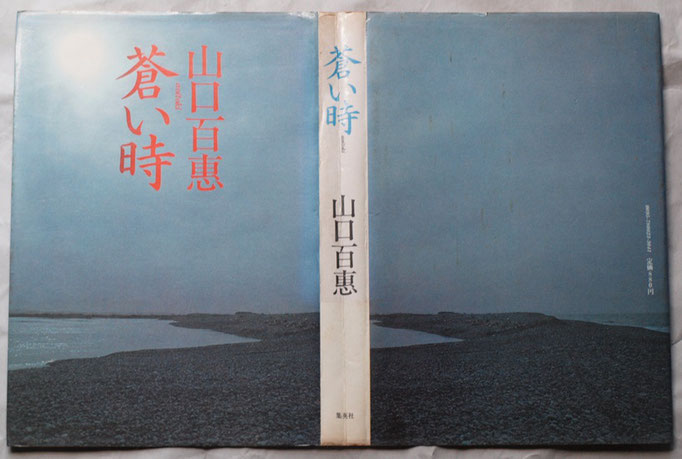

山口百恵 蒼い時 1980.9/25 集英社

装幀を本業としたのは菊地信義あたりからだろうか。ここまで取り上げてきた装幀者は、おおむね画家・イラストレーターらが兼業・副業として担っていた。自らの画を使うことが多々あってその作風が前面に出て誰の装幀だか一見して明らかだった。しかし菊地以降になると様々な素材をコーディネートする作業になる。誰の装幀なのか、直ちには分かりにくくなった。

菊地は1977年に装幀家として独立した。この「蒼い時」の装幀は比較的初期の仕事ということになる。これといった冴えもないけれど、まあ、無難な仕上がりである。だが、間違いなくベストセラーになるはずの本を任されるのだから、すでに信頼するに足るプロとしての評価を得ていたのだろう。

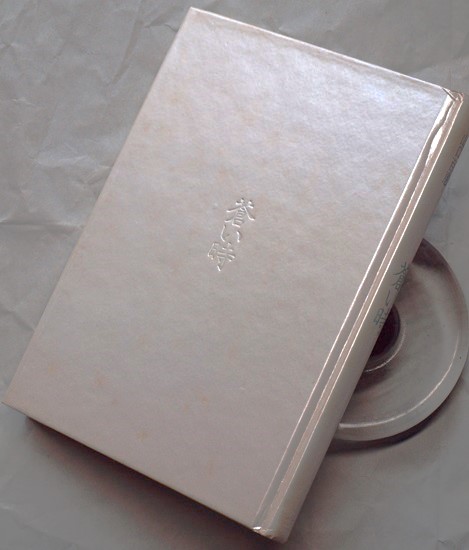

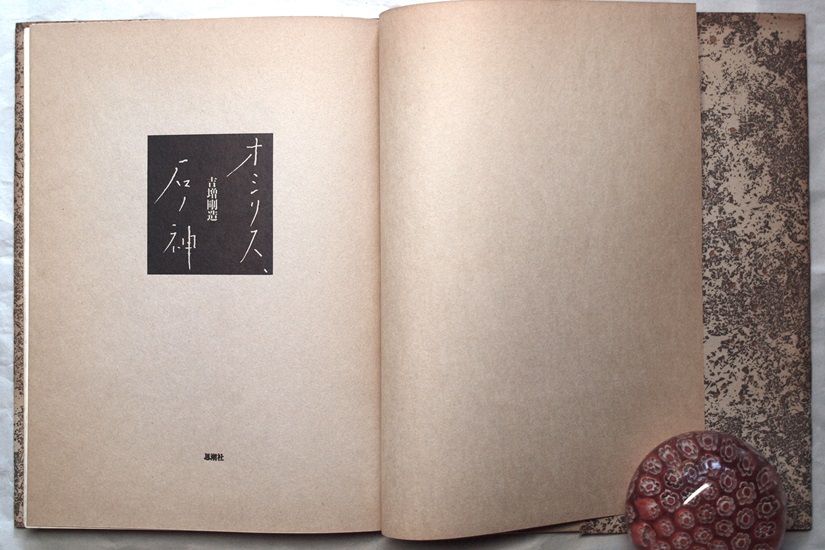

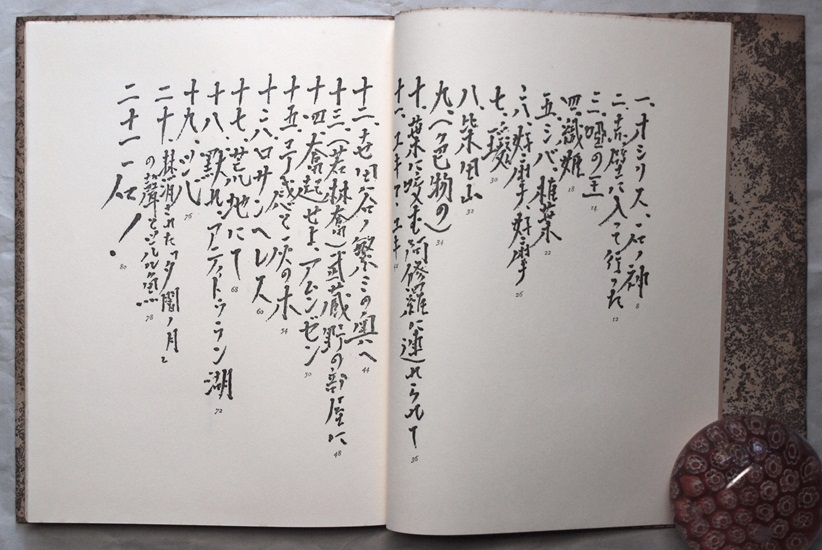

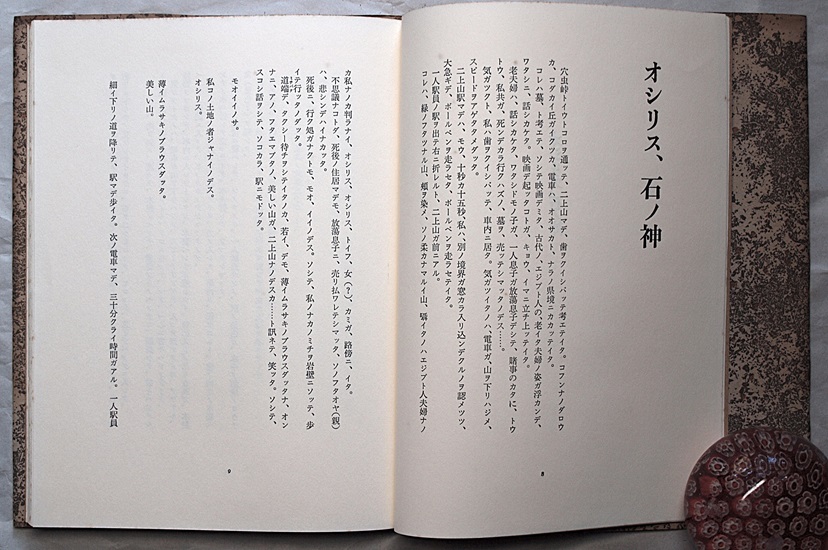

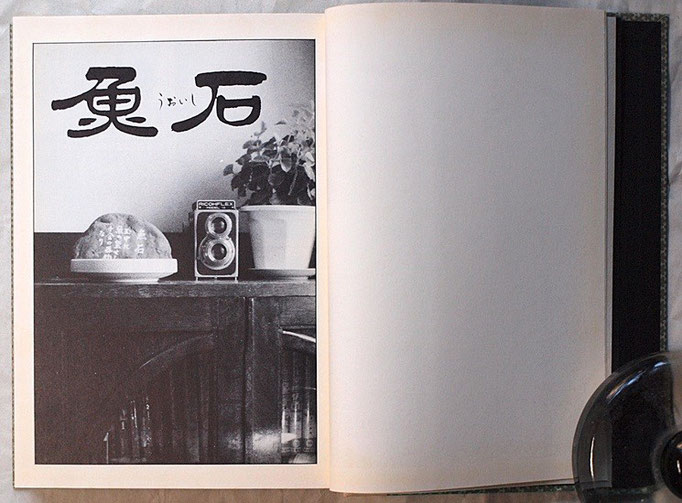

吉増剛造 オシリス、石の神 1984.8/1 思潮社

出所が分からなくなってしまっているが、当初菊地が提案した装幀は吉増に拒否されて難産の末やっとできた、という話をどこかで読んだ記憶がある。カヴァーは厚手の包装紙。一見地味だが礫のような金が全面にプレスされている。“出版界が元気だったから実現できた装幀で…今、同じことができるかどうかはわかりません”と'20年に菊地は語っている(竹尾-紙の商社-のニュースレターNo.30)。

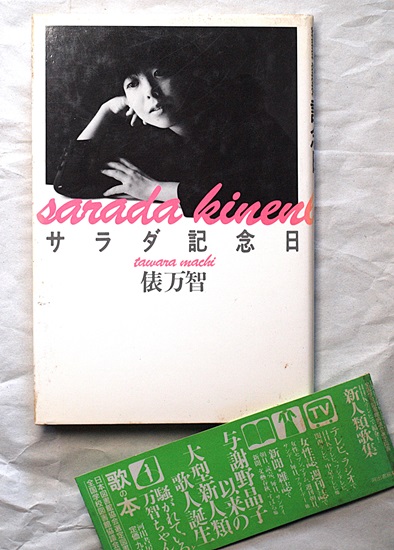

俵万智 サラダ記念日 1987.5/8 河出書房新社

空前のミリオンセラーとなったこの歌集が先駆けとなって、河出からは91,92年に若手女性歌人の歌集が相次いで出版された(井辻朱美、松平盟子、栗木京子、早坂類、林あまり…)。これも菊地が装幀し、すべて本人のスナップ写真をカバーにレイアウトしている。二匹目のドジョウとはいかなかったようだが…。(だが早坂の「風の吹く日にベランダにいる」はわたくしの好きな歌集だ。)

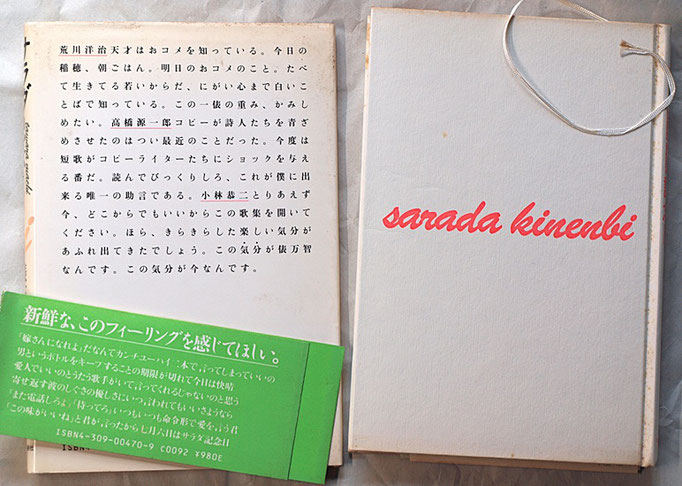

澁澤龍彦 高丘親王航海記 1987.10/25 文藝春秋

菊地信義の代表的な仕事としてたびたび紹介される(朝日新聞死亡記事など)。88年には講談社出版文化賞ブックデザイン賞を受賞。なるほど、函・表紙・見返しなど作品によくマッチしている。配色もいい。だが、この装幀に限らず、菊地の装幀にはしばしば納得しがたいものが現れる。改めて後述する。

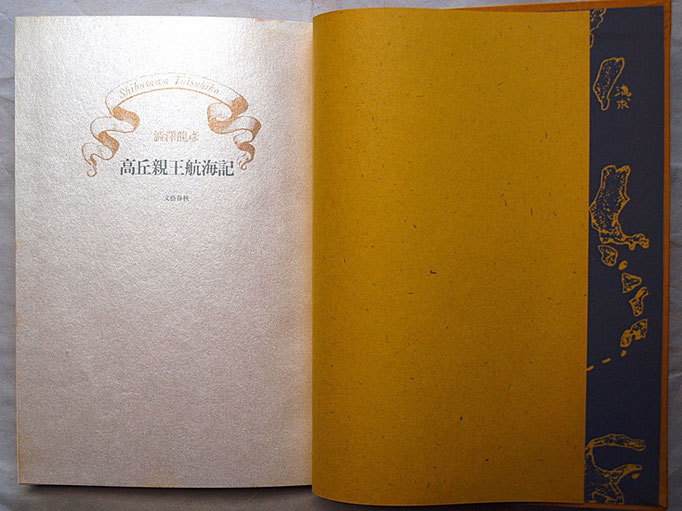

(作者不詳) 遊び時間 1988.4/25 河出書房新社

書いたのはマンディアルグかバタイユか はたまた…との風説が流れる50年代のフランスで地下出版されたポルノグラフィ。怪しげな出自にもかかわらずずいぶんしっかりした造りの本だ。すでに装幀家(菊地は自らを‘装幀者’と称していたが)として揺るぎない地歩を築いていた菊地がこんな仕事も引き受けているのが面白い。

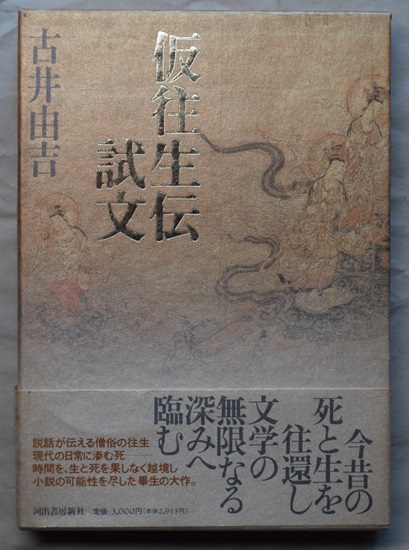

古井由吉 仮往生伝試文 1989.9/30 河出書房新社

菊地は古井とかなり波長が合ったのか、少なからぬ著作の装幀を担っている。とりわけこの仕事は満足のいくものだったか、自らの仕事を半ばで振り返った「装幀=菊地信義の本(1997)」でも1ページを使って見返しから中扉、節の始まりの扉までを1枚ずつ開いた写真を載せている。

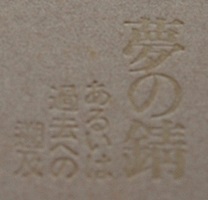

入沢康夫 夢の佐比 1989.11/5 書肆山田

詩集の装幀も菊地はかなり担当している。千部を超えれば御の字(?)といわれる詩集では、装幀家に支払える報酬も知れたものだったのではないか。それでも菊地がたびたび引き受けたのは、その仕事が楽しかったからだろう。とりわけこの詩集は風変わりな実に凝った造りだ。「夢の錆」という詩の定稿と異稿が別々に製本され、それがシャム双生児のように表紙でつながっている。面白い発想である。だが、かなり読みにくい。ぱらぱらと安直には読ませまいというのもはたして意図するところなのか。

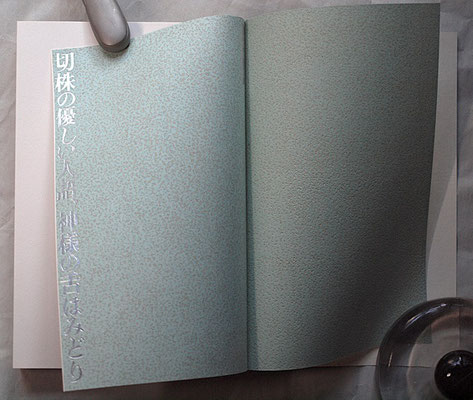

鈴木順三郎 切り株の優しい人語、神様の舌はみどり 1991.3/30 書肆山田

この本には背表紙がない。8ページごとの折り丁が綴じられたまま背はむき出しになっている。‘山出し’という作業がされず‘耳 -背と平の境目の出っ張り-’がないので各ページが全開する。これも却って読みにくいものだ。片手に持って、というわけにはいかなず、机の上にぺたんと置かなければならない。

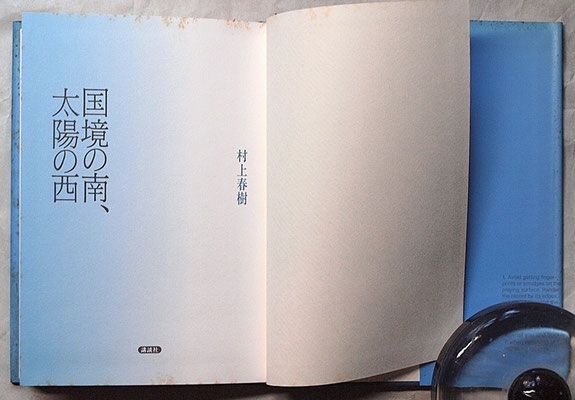

村上春樹 国境の南、太陽の西 1992.10/12 講談社

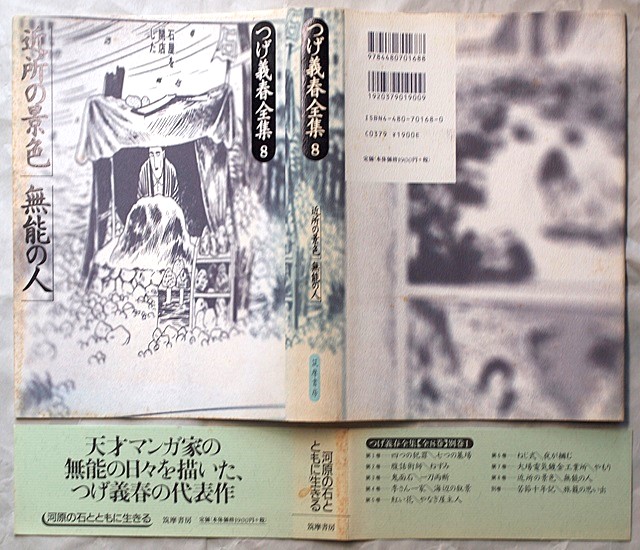

つげ義春全集 1993(第一回配本)~ 筑摩書房

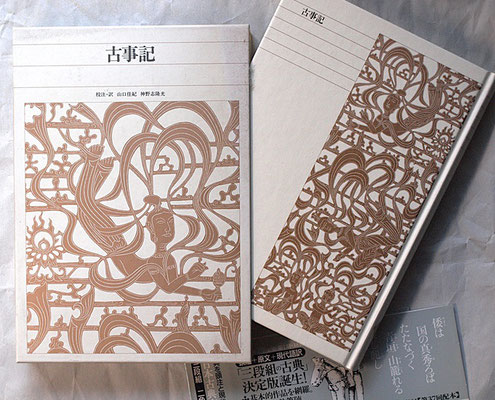

新編 日本古典文学全集 1994(第一回配本)~ 小学館

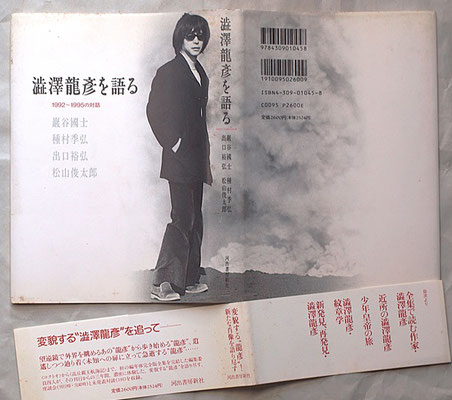

澁澤龍彦を語る 1996.2/26 河出書房新社